フラグをテーマにしたぬりえアートの魅力

フラグをテーマにしたぬりえアートの魅力

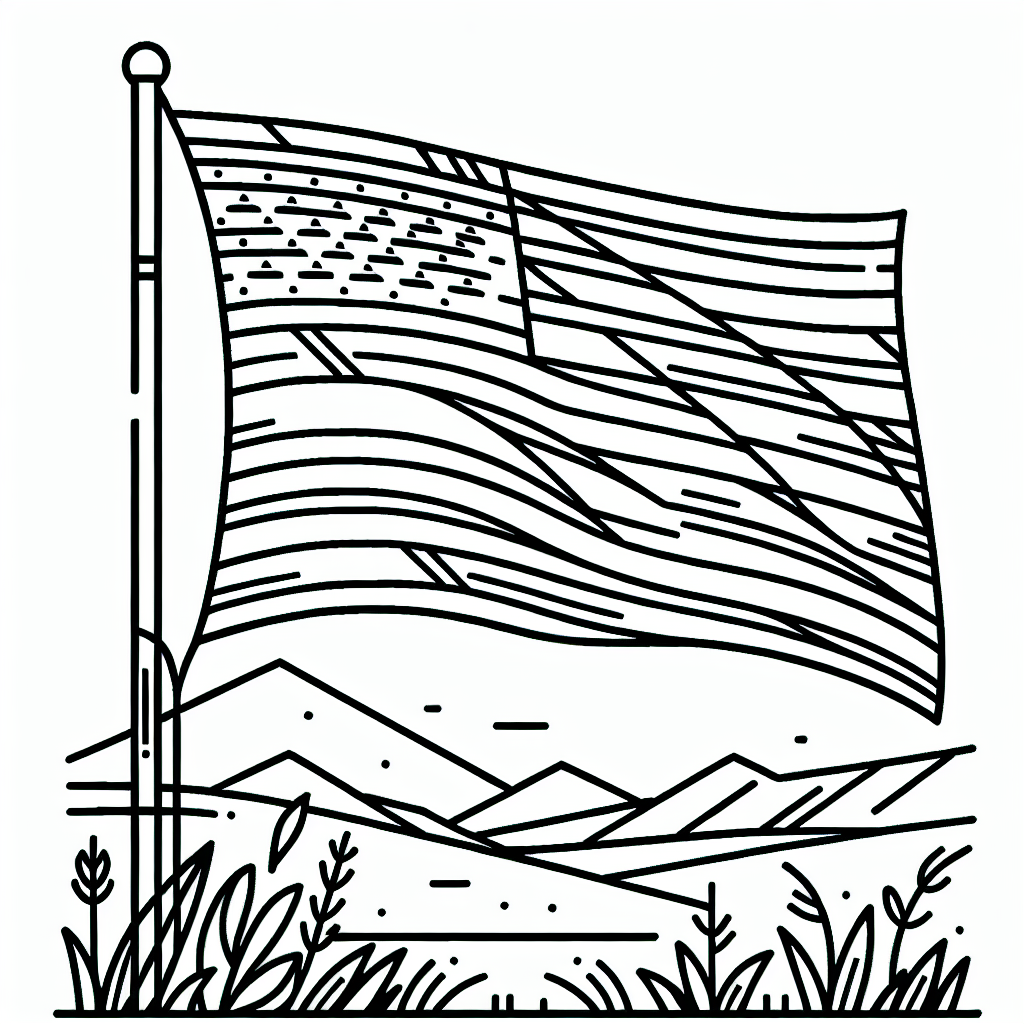

最近、ぬりえは大人から子供まで幅広い年齢層に人気があります。その中でも、特に「フラグ」をテーマにしたぬりえは、多くの人々の関心を集めています。国旗やシンボルが描かれたこれらの作品は、単なる色塗り以上の楽しさを提供してくれます。

フラグを使ったぬりえの歴史

フラグは国や文化を象徴する重要な要素です。古代から現代まで、各国は独自のデザインで自国を表現してきました。このような背景から、フラグを題材としたぬりえが生まれました。特に教育的な側面もあり、子供たちは色塗りながら世界各国について学ぶことができます。

人気のあるフラグデザイン

現在、多くのデザイナーが様々なスタイルでフラグを取り入れたぬりえ作品を制作しています。例えば、伝統的な国旗だけでなく、ポップアート風や抽象的なスタイルなど、多彩なバリエーションがあります。これによって、自分自身の好みに合わせて選ぶことができるため、多くの人々が楽しむことができます。

フラグとカラーテクニック

フラグをテーマにしたぬりえでは、色使いも重要です。一般的には、その国旗本来の色合いで塗ることが推奨されますが、自分流にアレンジすることでオリジナリティあふれる作品にも仕上げることができます。また、水彩画風やマーカー使用など、様々な技法で楽しむことも可能です。

コミュニティと共有

最近ではSNS上で、自分が塗ったフラグデザインを共有する動きも盛んになっています。特定のハッシュタグ(例:#flagcoloring)を使うことで、多くの人とつながることができ、新しいインスピレーションも得られます。このようなコミュニティ活動は、より多くの人々に「フラグ」の魅力を広める手助けとなっています。

フラグをテーマにしたぬりえの心理的効果

フラグをテーマにしたぬりえは、単なるアート活動としての楽しさだけでなく、心理的な効果も持っています。色を塗る行為はストレス解消やリラクゼーションに寄与すると言われており、特に国旗や文化的シンボルを扱うことで、自分自身のアイデンティティやルーツについて考えるきっかけにもなります。例えば、特定の国旗を塗ることで、その国への愛着や理解が深まることがあります。また、自分がどのような色使いを選ぶかによって、自身の感情や気分を表現する手段ともなります。

教育的価値と多様性の理解

フラグをテーマにしたぬりえは、教育的な側面も強調されています。子供たちは色塗りを通じて地理や歴史について学び、異なる文化への理解が深まります。例えば、世界各国の国旗には、それぞれ独自の意味や背景があります。そのため、フラグを塗る際には、その国について調べたり話し合ったりする機会が生まれます。このようなプロセスは、多様性への理解を促進し、他者との違いを尊重する姿勢も育むことにつながります。

季節ごとのイベントとコラボレーション

フラグデザインは季節ごとのイベントとも密接に関連しています。例えば、オリンピックやワールドカップなどの大規模なスポーツイベントでは、その年に参加する国々のフラグが注目されます。このような時期には特別なぬりえコンテストが開催されたり、新しいデザインが発表されたりします。また、学校や地域コミュニティでもフラグぬりえイベントが行われることがあり、人々が集まり一緒に楽しむ場となっています。

未来への展望

今後もフラグをテーマにしたぬりえアートは進化していくでしょう。デジタル技術の発展によってオンラインプラットフォームで簡単に共有できる環境が整いつつあります。またAR(拡張現実)技術と組み合わせた新しい体験も期待されています。これによって、自宅で手軽に世界中の文化と触れ合うことができるようになるでしょう。このような動きは、更なる創造性とコミュニケーションの場として機能し、多くの人々に新しいインスピレーションと楽しみ方を提供してくれることでしょう。

このように、「フラグ」をテーマにしたぬりえアートは、多面的な魅力があります。それぞれの作品には個々人の思いや文化的背景が反映されており、それらを通じて新たなつながりや学びが生まれることから、このトレンドは今後も続いていくことでしょう。